Independencia, tradición y trauma en México

La Independencia de México marcó un trauma colectivo y cómo prácticas de autocuidado y diálogo comunitario promueven la sanación hoy.

Pepe Moss

9/12/2025

La Independencia de México comenzó en 1810 y terminó en 1821, fue mucho más que una lucha por la libertad y justicia; fue la ruptura de tres siglos de dominio colonial y sistema de castas, que dejó marcas profundas en la forma en la psicología de los mexicanos.

Las causas internas del movimiento independentista fueron el hartazgo por la desigualdad y el deseo de decidir nuestro propio destino como habitantes del territorio y se mezclaron con influencias externas, como las ideas de libertad que venían de Europa y la crisis del imperio español.

La Independencia de México no sólo marcó el inicio de una nación libre, sino también el origen de un trauma profundo: violencia, divisiones sociales y falta de reconciliación.

Estas heridas no solo afectaron a quienes vivieron esa época, sino que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días que se manifiestan en la desconfianza hacia las instituciones y autoridades, el miedo a expresar lo que pensamos y sentimos, ya sea en familia o a nivel social, vivimos entre fiesta, culpa, represión, desigualdad, silencio, incomprensión, peligro y una larga lista de emociones y sensaciones que persisten de algo que hace falta reconocer para después sanar.

Impacto psicoemocional en generaciones actuales

El trauma colectivo es como una mochila emocional que cargamos sin saberlo. Se refiere a experiencias dolorosas vividas por un grupo, en este caso un país, que se quedan en la memoria y se transmiten de generación en generación, a veces de forma explícita (como odios explícitos) a veces de forma silenciosa.

Por ejemplo, si nuestros ancestros vivieron con miedo o desconfianza hacia las autoridades, es posible que hoy sintamos lo mismo sin saber por qué. Esto ocurre por algo llamado epigenética, que es cuando nuestras emociones y vivencias influyen en cómo se expresan nuestros genes.

Hoy vemos este legado en la ansiedad social, la desconfianza en las instituciones y la necesidad de rituales que nos ayuden a entender y resignificar lo que pasó, por ejemplo “el grito” que año con año se conmemora la noche del 15 de septiembre en todas las plazas públicas de México.

Recomendaciones de autocuidado y prácticas grupales

Sanar no es solo cosa de uno; el autocuidado emocional, como respirar profundo, escribir un diario de gratitud o aprender a decir no cuando algo nos incomoda; se vuelve más poderoso cuando lo hacemos en grupo. Aquí te dejamos un vídeo de un ejercicio muy sencillo de mindfulness para que practiques el control de tu respiración.

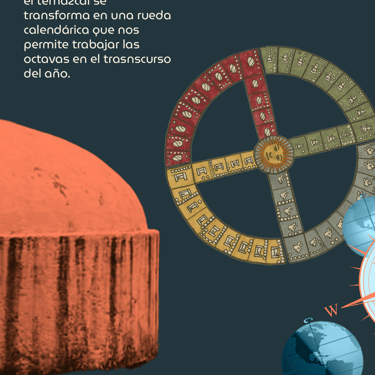

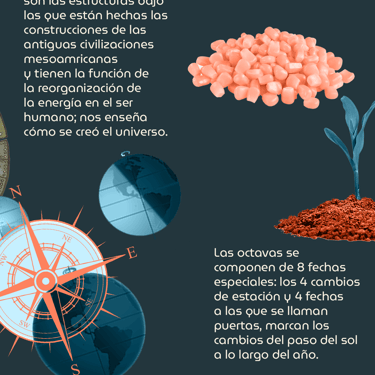

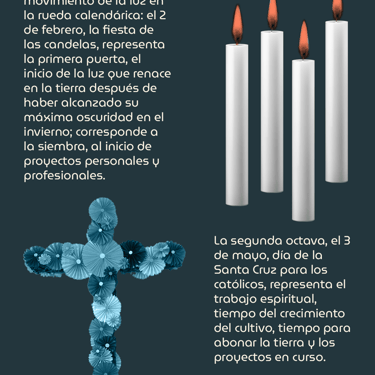

Actividades como los círculos de palabra, las ceremonias simbólicas y los ejercicios de movimiento ayudan a liberar tensiones y fortalecer la conexión entre personas. El Colectivo Tlahtani mensualmente organiza un temazcal como un sistema terapéutico para mejorar tu salud física, emocional y espiritual, aquí te dejamos una infografía para que conozcas más del ritual.

Herramientas prácticas para dialogar el trauma colectivo

Para sanar, necesitamos hablar de lo que nos duele. Los círculos de palabra, donde las personas se reúnen a compartir sus historias, son una herramienta poderosa.

También existen técnicas como la visualización guiada (imaginar escenas que nos den paz), el trabajo somático (reconectar con el cuerpo para liberar tensiones) y la creación de rituales simbólicos (como encender una vela por quienes ya no están).

El especialista Thomas Hübl propone procesos de “Integración del Trauma Colectivo”, que ayudan a entender cómo lo que pasó hace siglos sigue afectándonos hoy. Estas prácticas ya se están usando en escuelas y centros comunitarios para crear espacios seguros y empáticos.

La historia de México está llena de luchas y de posibilidades de transformación. Reconocer el trauma colectivo y buscar formas de sanarlo es un acto de amor por nosotros como mexicanos y por quienes vendrán después ¿tú qué piensas?

Transformación

Impulsamos experiencias para el crecimiento personal.

Psicología

Suscripción

contacto@andarcomunidad.com

© 2025. All rights reserved.